Давид Давидович Бурлюк

09.07.1882 - 15.01.1967

Давид Давидович Бурлюк представлял собой новый тип универсального художника начала ХХ века. Живописец и поэт, он печатал манифесты, придумывал экстравагантные акции, издавал экспериментальные сборники и организовывал выставки. Художник утверждал, что написал 16 000 картин. Он начинал как импрессионист, но вскоре стал одним из главных мастеров русского авангарда. Василий Кандинский назвал его «отцом русского футуризма», и этот титул не без усилий самого Бурлюка закрепился за ним в истории искусства.

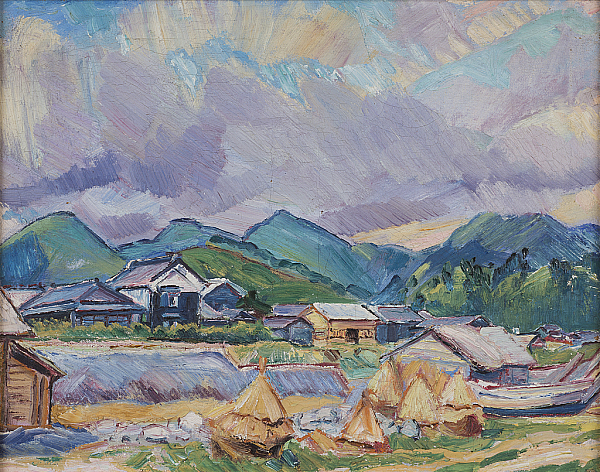

В начале экспозиции представлены в основном ранние работы Бурлюка. Он оставил довольно много импрессионистических работ. В знаменитой листовке «Голос импрессиониста в защиту живописи» 1908 года Бурлюк объявил импрессионизм отправной точкой для обновления русского искусства.

Во второй части зритель увидит, как живопись Бурлюка, наполняясь динамикой, эволюционировала к футуризму. Художники-футуристы отвергали реализм и все «старое в искусстве», их главной целью стала передача движения живописными средствами. Футуристы эпатировали публику не только новизной своей живописи и поэзии, но и внешним видом — они разрисовывали лица, а в одежде предпочитали вызывающе-яркие цвета. Отличительной деталью костюма Бурлюка стали цилиндр и старинный монокль.

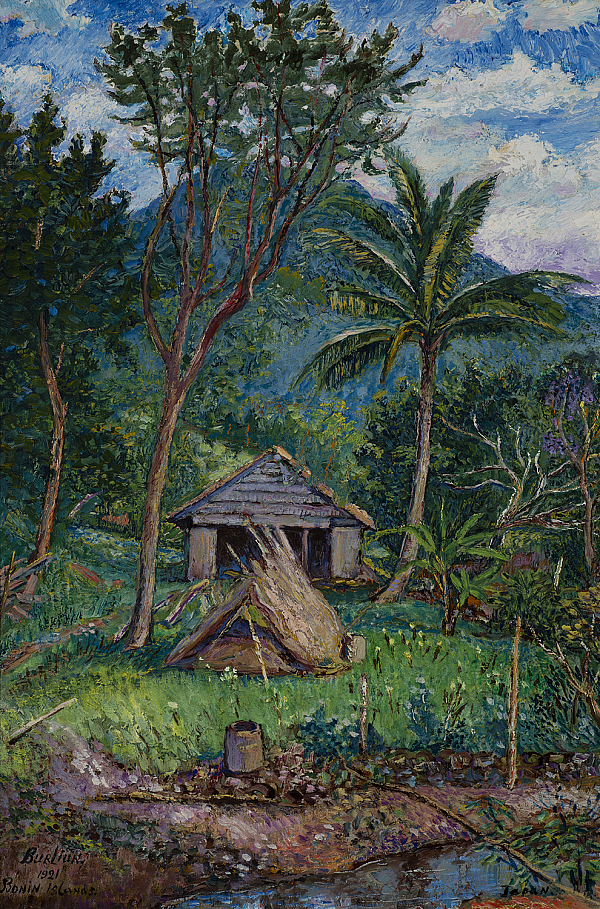

Следующий раздел выставки демонстрирует произведения, созданные в эмиграции. В 1918 году художник с семьей выехал из Уфы и направился на восток через всю страну, попутно устраивая выставки и литературные вечера во многих городах. В 1920 году Бурлюк оказывается в Японии. Здесь уже знали о Ван Гоге, многие молодые японские мастера слышали о кубизме и футуризме. Бурлюк вновь оказался в центре художественной жизни: японские авангардисты с энтузиазмом встретили у себя прославленного «отца русского футуризма». Но конечной целью Бурлюка была Америка. В США Бурлюк пишет ряд монументальных футуристических полотен (одно из них, «Рабочие», было реконструировано специально к выставке). Однако стать «отцом американского футуризма» ему было не суждено: критика осталась равнодушна. Тогда Бурлюк решает создать новый «радио-стиль», который должен был передать атмосферу современной эпохи, где звуки песни могут «доноситься до Австралии и русских степей». Но и это изобретение не принесло Бурлюку ни признания, ни последователей.

В отличие от многих своих коллег-авангардистов, Бурлюк никогда не порывал с пленэрной импрессионистической манерой и реалистическими традициями в живописи. Его часто ругали за эклектичность и отсутствие единой манеры. Однако, в каком бы стиле ни работал Бурлюк, его «визитной карточкой» была активная живописная фактура, по его собственным словам — «занозистая, раковистая, крючковатая, землистая...».

Говоря о Давиде Бурлюке, невозможно обойти стороной его поэзию. Отдельным блоком на выставке экспонируются издания Бурлюка: авторский макет поэтического сборника «Лысеющий хвост» с оригинальными рисунками, его первая печатная версия, а также сборник «Молоко кобылиц».

Не пытаясь продемонстрировать полную ретроспективу творчества Давида Бурлюка, Музей русского импрессионизма освещает все опорные стилевые и хронологические вехи в творчестве художника. В экспозицию вошли наиболее качественные и показательные произведения времени становления Бурлюка, его зрелого периода и поздних лет.